千葉県長生郡一宮町にある上総国一之宮玉前神社(かずさのくにいちのみやたまさきじんじゃ)は、上総国にまつられる古社であり、全国でも重きをおくべき神社として古くから朝廷・豪族・幕府の信仰を集めてきた格式高い神社で、黒漆塗りの権現造りという珍しい社殿です。

上総国一之宮とは、平安時代から中世の頃にできた一種の社格で、その国々において由緒の深い神社、信仰の厚い神社などおのずと序列ができその首位にあたるものが「一の宮」とされたと言われています。

玉前(たまさき)神社の名前の由来は、「御祭神に由来するという説、九十九里浜を古くは「玉の浦」とたたえ、太東崎を南端とするところから玉崎(前)となったと云う説など諸説があります。

日本の東(東京からは巽の最大の吉方)に位置する玉前神社は、毎年初詣には首都圏などから開運を求めたくさんの参拝者が訪れ、関東屈指のパワースポットとしても知られています。

以前、TV番組「路線バスで寄り道の旅」で紹介されたことでも有名になりましたが、最近ではNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で、北条政子や上総介広常ゆかりの神社としても広く知られるようになり参拝者が増えているようです。

この記事では、玉前神社のご利益やご由緒、御朱印の受付時間や駐車場などについてご紹介します。

お守りについて、こちらの記事に詳しくまとめました。

⇒玉前神社のお守り!種類は?ご利益は?郵送で買える?返納方法までご紹介!!

上総国一之宮玉前神社はどこにある?

玉前神社がある一宮町は、房総半島九十九里浜の最南端の町で、一年を通して寒暑の差が少なく温暖な気候に恵まれた土地です。

以前から国内有数のサーフスポットとして知られ、国内外から年間60万人ものサーファーが訪れてきた釣ケ崎海岸が2020東京オリンピックのサーフィン会場に選ばれ、五輪初の競技開催で〝聖地〟となったことでも話題になった町です。

問い合わせ先:0475-42-2711

御祈祷受付時間:授与所にて午前9時~午後3時半まで

公式サイト:上総国一之宮 玉前神社

公式Twitter:@tamasaki_jinja

公式Instagram:@tamasaki_jinja

公式Facebook:@tamasakijinja

アクセス

電車では、JR外房線上総一之宮駅で下車し、およそ徒歩8分。

風情がある街並みを眺めながらの8分は思ったより短く感じます。

車では、九十九里道路一宮ICから国道128号経由で3km、約10分です。

神社周りの道幅が狭く、スクールゾーンや一方通行の道もあり、初めての方には少し分かりづらいかもしれません。

詳細は上総国一之宮 玉前神社サイト内の道案内をご確認ください。

駐車場

およそ50台駐車できる無料の大駐車場が神社の裏手に用意されています。

なお、大型バスも駐車可能ですが、問い合わせが必要です。

詳細は上総国一之宮 玉前神社サイト内の道案内をご確認ください。

上総国一之宮玉前神社とはどんな神社?

ご由緒は?

房総半島九十九里浜の最南端に位置しているため、1年を通して寒暑の差が少なく温暖な気候に恵まれた土地で、縄文弥生の頃から人々の営みがあったことが遺跡や貝塚などによって明らかにされている歴史の古い一宮町。

名称の由来となった玉前神社は上総国にまつられる古社であり、平安時代にまとめられた『延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう)』では名神大社(みょうじんたいしゃ)としてその名を列せられ、全国でも重きをおくべき神社として古くから朝廷・豪族・幕府の信仰を集め、上総国一之宮(かずさのくにいちのみや)の格式が保られてきました。

しかし永禄年間の大きな戦火にかかり、社殿・宝物・文書の多くを焼失しており、ご創建の由来や年数また名称についてなど明らかにされていませんが、毎年9月10日から13日に行われるご例祭には少なくとも1200年の歴史があり、移りゆく時代に少しずつその形を変えながらも、古代からの深い意義を連綿と守り伝えてきたことを何よりの宝物として、この郷の人々と共に大切にされてます。

「上総の裸まつり」「十二社まつり」と称されるこのお祭りは、房総半島に多く見られる浜降り神事の代表として広く知られ、壮大な儀礼をひと目見ようと、関東一円から大勢の人々が集います。

社殿は黒漆塗りの権現造りで珍しく、貞享4(1687)年に造営され、建築様式は大唐破風・流れ入母屋権現造りで、銅板葺きです。正面に高砂の彫刻があり、左甚五郎の作とも言われています。棟札は大きく、表には奉造営 貞享4年3月13日大工棟梁大沼権兵衛とあり、裏面には13か村の名が記されています。

大正十一年に修理工事をして以来、約90年を経過し、本殿屋根、漆塗装、基礎部を始め木部等損傷が著しく、平成19年より全面的な修理を行う平成の大修理が行われ平成29年3月に終了し艶かな黒塗りの社殿が完成しました。

ご利益は?女性にとってありがたい海の女神

御祭神は、海の女神とも言われる、玉依姫命(たまよりひめのみこと)です。

玉依姫命(たまよりひめのみこと)

神話『古事記』には海神・豊玉姫命(とよたまひめのみこと)が夫・日子火火出見命(ひこほほでみのみこと)の故郷の海浜で御子・鵜茅葺不合命(うがやふきあえずのみこと)を出産の後、妹の玉依姫命にその御子の養育を託して海へ去られたことが記されています。

赤玉は 緒さえ光れど 白玉の 君が装いし 貴くありけり※2

豊玉姫命は祝いの歌を添えて御子を玉依姫命に託されました。玉依姫命は陰となり日向となって赤ちゃんを守りお育てになる乳母(老いては姥)神様となられました。

ご神徳と信仰

鵜茅葺不合命の旭日の働きである清新・発祥・開運・再生などの物事の新しく始まる事象が玉依姫命によって守護されるといい、人の精神にかかわること、縁結び、また子授け・出産・養育・月の物など神秘的な女性の心身の作用は、※3月のお働きをされる玉依姫命ご自身のお導きによるものと言われ、古くは源頼朝婦人政子が懐妊の際、安産の祈願をしたことが広く知られています。また縁結びは男女の縁ということだけではなく人と人の縁を結ぶとして商売や事業に関わる祈願をされる方が多いようです。また玉前神社には方除けのご祈願・吉方参りの参拝者が多く訪れます。ご祭神のご神徳と共に日本の東の端に位置する神社としての信仰があります。

≪ 解 説 ≫

※1) 玉依姫命

平安時代の法制書「延喜式」をはじめとして当社のご祭神は玉依姫命のみとされてきましたが、古社記には鵜茅葺不合命のご神名が併記されています。

また日の御子のご神徳に関わる信仰も厚いこと、1200年以上続く神幸祭(十二社まつり)では玉前神社から大宮・若宮の2基の神輿が出御されることなどから鑑みて、ご祭神に関しての考証がなされているところです。※2) 玉の信仰

古代の人々は海から寄せられた石に霊力を感じ、これを光り輝く神として祀っていました。

九十九里浜地方に見られるこのような寄石伝説が一宮では明(あか)る玉(珠)の伝説として多く伝えられています。

● 一宮に汐汲みの翁がいて、ある早朝海辺で汐を汲んでいると東風(こち)が吹いて波間に光る12個の明(あか)る玉が現れた翁が持ち帰ると夜になってピカピカ光を放つのであわてて玉前神社の神庫に納めたという。

● 8月12日の晩に一宮の五兵衛という男に夢のお告げがあり、次の朝弟と海に行くと、東風が吹いて光る錦の袋が流れてきた兄弟はその袋を拾い上げ持ち帰って中を見ると、袋の中に光る珠が入っていたので神社を建て、その珠を納め、風袋(ふうたい)姓を名乗ったというその珠が12個あったともいい、珠を納めた神社が玉前神社であったともいわれている。

玉前神社のご例祭で12社の神輿が釣ヶ崎の海辺に会合するのはこれら12個の珠の説によるものともいわれ、このような12個の珠が2個の説、1顆の説もあります。※3) 月のお働き

月の満ち欠けが潮の満ちひきを司っていることはよく知られています。

人間の身体は7割が水分といわれ、潮の干満と同じく人もまた月の影響を強く受けて、感情の起伏や身体のリズムが生じ、新月と満月は殺人や事故が多いことも警察・病院・消防等の調査で明らかになっています。

とりわけ女性の身心にはわかりやすく表れ、月の満ち欠けと同じサイクル29.5を平均値として「月のもの」が訪れ、この事が妊娠という最も神秘な働きにつながります。

満月の日に出産が多いということも古くから言われており、現在でも証明されているとのことです。太陽と月が一列に並ぶ新月と満月の一日と十五日は大潮になり、この日に月並祭が行われる習わしが現在でも続いています。 現在、玉前神社ではご例祭日にちなんで十三日に行っています。

玉前神社には、一般祈祷と異なり、同じ思いや願いを持っている方のため、そしてご祈祷内容に関して強い思いを持っている方のための特別祈祷があります。

縁結びの「結」(むすひ)・子授け・子宝の「珠」(たま)・安産祈願の「旭」(あさひ)の三種となり、それぞれの特別祈祷は一ヶ月に1日〜2日間(月によっては二ヶ月に一度)決められた日程にて執り行います。

詳しくは、お電話か直接お問い合わせくださいとのことですが、まずはこちらを参考にしてみてください。

女性にとってはありがたい御祭神ということで、特に女性は月日守・御珠守を求められるようですね。

お守りについては、こちらの記事に詳しくまとめてありますので、どうぞご覧ください。

⇒玉前神社のお守り!種類は?ご利益は?郵送で買える?返納方法までご紹介!!

また、縁結びは男女の縁ということだけではなく人と人の縁を結ぶということで商売や事業に関わる祈願をされる方が多く、方除けのご祈願・吉方参りの参拝者が多く訪れます。

御来光の道レイライン

玉前神社はレイラインの東の起点であることから、関東屈指のパワースポットと言われています。

真東を向いている玉前神社の一の鳥居。春分と秋分の日には、九十九里の海から上った太陽が鳥居を照らす。この日の日の出の位置と玉前神社を結んだ延長線上には、寒川神社、富士山頂、七面山、竹生島、伊勢神宮の内宮が遷座したとされる元伊勢、皇大神宮、大山の大神山、出雲大社が並び『ご来光の道(レイライン)』と呼ばれています。

この投稿をInstagramで見る

レイラインを巡るツアーや周辺のパワースポット巡りなど、様々なツアーが行われるほどの人気の神社です。

この投稿をInstagramで見る

それでは、玉前神社について順にご案内していきますね。

まず、赤い一の鳥居をくぐり、二の鳥居の右手には24時間いただけるご神水。

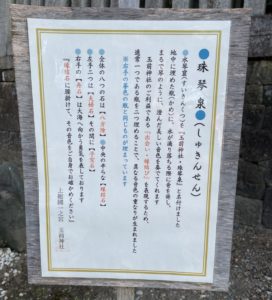

そのまた右手には2020年9月に新たに作られた珠琴泉(しゅきんせん)があります。

珠琴泉(しゅきんせん)

境内に新しくできた水琴窟のご紹介です。水の滴る音が、まるで琴の音のように聞こえます。日本庭園でも高度な技術が必要なものだそうです。設計・施工はいつもお世話になっている 十川日本庭園研究室 様によるものです。

手前の平べったい石に腰掛けて耳を澄ますと、美しい音が聞こえてきます。(まだセミの声が大きいですが)

御祭神の玉依姫命から「珠」の字をいただき、珠琴泉(しゅきんせん)と言います。ご参拝の皆様も是非お立ち寄りくださいませ。

コロナ禍でもありなかなか訪れることができなかったのですが、先日久しぶりに訪れてみたところ、このようなスポットが増えていてとても嬉しかったです。

「右手の茶色の瓶」も写真におさめてみました(笑)

せっかくなので、水琴窟の美しい音色を堪能。

耳を澄ませ、心が洗われるようなひと時でした。

おかげでとてもいい気持ちで参拝することができました。

SNSでも話題になっているようですよ。

先日、久しぶりに遠出🚗した時、偶然見つけた水琴窟『玉前神社・珠琴泉』。

〜出会い・縁結びを表現するため瓶を2つ埋める事で異なる音色の重なりが生まれました〜

との事。

ヒョンビンしと、この沼の方たちに日々感謝✨大好きな皆さんにこの綺麗な音が届きますように💖 pic.twitter.com/LoEPlvehRw— tutuji🍓 (@tutuji72300160) November 16, 2020

子宝・子授けいちょう

境内にはさまざまなご神木がありますが、なかでも女性参拝客が後を絶たないのが、二の鳥居の右手にあり子宝に恵まれるとされる「子宝・子授けいちょう」です。

雄株・雌株・実生の子供イチョウの順に触れて、子宝に恵まれるようお祈りします。

子授けは縁結びと共に玉前神社の御神徳として広く知られ、子宝に恵まれたという様々な体験談が寄せられているようです。

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

ご神木

本殿右手にある玉前神社のご神木はイスの木で別名「なんじゃもんじゃ」とも呼ばれています。

ご神木だけあって、この下にいると心が落ち着き清々しい気持ちになれます。

私の大好きな場所でもあります。

この投稿をInstagramで見る

願いが叶う「はだしの道」

本殿の向かって左手奥に「一周廻りて無垢となり、二周廻りて気を入れて、三周廻りて気を満たす」と書かれた「はだしの道」があります。はだしで玉砂利を時計回りに黙って3週歩くと願いが叶う、幸運が訪れるのだそうです。

初めて行った際に「はだしの道」について、親切に教えてくれる方がいて、どうやら知る人ぞ知る幸運のスポットらしいです。

さっそく私も歩いてみましたが、玉砂利が足裏に痛気持ちよく、また無になって歩くことで心身ともにすっきりし御利益があるように感じました。

足を洗う場所はないので、ウエットティッシュなどを持参で行かれた方が良いと思います。

徳光さんが3周出来なかった、はだしの道に挑戦してみました‼️

途中までは、余裕だったけど足が痛くて、私も無理だった💦

女性の身体のリズムを整えてくれる、月日守をいただきました🌖#玉前神社#路線バスで寄り道の旅 pic.twitter.com/1KE3bE7vnx— Haruka (@harukabb2007emi) March 13, 2022

本日の目的地である玉前神社。

上総介広常由来の神社と知ってから、一度お参りしたいと思っていました。はだしの道、土砂降りの中傘も差さずにやり遂げました。#玉前神社#上総介広常#鎌倉殿の13人 pic.twitter.com/yPN7qt7Xv6

— 耕⊿ 💙💛 (@longestjurney) April 20, 2022

上総広常寄進の文化財

萌黄縅胴丸(もえぎおどしどうまる) -一宮町指定文化財 有形工芸品-

かつて上総広常が源頼朝の東国泰平を祈願した願文をそえ、玉前神社に甲冑一式を寄進した(戦国末期の戦乱により焼失)故事に因み、天保14年(1843)、一宮藩主加納久徴が寄進したものと伝えられます。

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の公式Twitterで紹介されています。

/#吾妻鏡

寿永3年(1184)1月8日条

\

上総広常は生前、上総国一宮<現在の玉前(たまさき)神社>に甲(よろい)一領を奉納していました。甲の前胴と後胴を結ぶ紐(ひも)には、1通の祈願書が結びつけられていたそうです。#鎌倉殿の13人 pic.twitter.com/h2utLMDjNj— 2022年 大河ドラマ「鎌倉殿の13人」 (@nhk_kamakura13) April 17, 2022

玉前神社公式Twitterでは境内の石碑が紹介されています。

本日は #nhk大河ドラマ の「#鎌倉殿の13人 」で #佐藤浩市 さん演じる「#坂東の巨頭 」 #上総廣常 の石碑についてご紹介いたします。

頼朝の活躍を助けた廣常は当社に縁の深い人物です。写真は境内にある石碑です。ご来社の際は是非、ご覧ください。 pic.twitter.com/b2Lv2FqsCh— 上総國一之宮 玉前神社 (@tamasaki_jinja) February 26, 2022

私が参拝したのは2月27日で上総広常登場回しか観ておらず…今になって顕彰碑の前にお酒がお供えしてあった理由がよくわかりました😣

奇しくもこの日の夜、車で観た第8回で広常が頼朝を初めて「武衛」と呼んだのでした…。#鎌倉殿の13人 #上総介を偲ぶ会#上総介広常 #上総広常 #上総一ノ宮 #玉前神社 pic.twitter.com/erff6n4fwl— Maki💜 (@love010mege) April 20, 2022

先日行った玉前神社の石碑

15回を観た後は 切なさが増す#玉前神社 #上総介 #石碑 pic.twitter.com/6lCnV838Wg— ®️ui (@hrui_hans) April 19, 2022

御朱印の受付時間は?

玉前神社の御朱印は月替わりでスタンプが変わります。

受付時間は、8時から16時30分で、初穂料は500円です。

ちなみに、2022年1月は「南天」、2月は「竹」、3月は「梅」、4月は「サクラ」、5月は「菖蒲」、6月は「すずらん」、7月は「朝顔」、8月は「ひまわり」、9月は「百合」、10月は「菊」、11月は「紅葉」、12月は「椿」でした。

ほかに限定御朱印として、レイライン春・例大祭・レイライン秋・「上総広常公」 特別展記念、などがありました。

こんなに素敵な月替わりや限定の御朱印がいただけるなんて、参拝の楽しみが増しますね。

※コロナ禍のため原則、御朱印帳への書き入れはされず、紙でのお渡しとなりますが、新しく玉前神社オリジナル御朱印帳をお求めの方には書き入れしていただけます。

なお、毎年恒例の新年限定として、2023年は1月1日(日)〜15日(日)まで「松」と「梅」の2種類の御朱印がいただけます。

玉前神社の公式サイトのInstagram、Twitter、Facebookでは、それぞれにお知らせがありますのでチェックしてみてくださいね。

◆公式Instagram

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

◆公式Twitter

【令和五年 新年 #限定御朱印】

・紙にてお渡し 書入れはいたしません

・松は薄紫の特別な模様の紙、梅は薄ピンクの梅模様の紙⠀<頒布期間>1月1日(日)〜1月15日(日)

⠀<受付時間>8:00〜16:30

<頒布数>各500体/日

<初穂料>各500円

#御朱印 pic.twitter.com/pk0TYNhR1p— 上総國一之宮 玉前神社 (@tamasaki_jinja) December 17, 2022

◆公式Facebook

※現在コロナ禍のため、ご祈祷と御札などの授与品は、郵送でも受け付けています。

詳しくはこちらをご覧ください。

御朱印帳は?

海の波と太陽をモチーフにした、白・赤・青の3色オリジナル御朱印帳です。⠀

中でも青いものは珍しい色だそうですよ。

初穂料は各色とも1,200円です。

さらに「全国一の宮神社御朱印帳」もあります。

この投稿をInstagramで見る

2022年6月からは「全国一の宮神社御朱印帳」の小さいサイズもあるそうですよ。

「全国 一の宮神社御朱印帳」の小サイズを頒布開始いたしましたので、ご紹介 。

従来のもの(大)はほぼA4サイズの大判でしたが、今回は玉前神社オリジナル御朱印帳よりも1回りほど大きいサイズです。(小)は小さくなりまして持ち歩きに便利なサイズですね。#御朱印 #御朱印帳 pic.twitter.com/PjhbD6PLkf— 上総國一之宮 玉前神社 (@tamasaki_jinja) June 17, 2022

全国でも珍しい波乗守

玉前神社には、全国でも珍しい「波乗守」があります。

一宮町がサーファーの町ということもあり、サーファーの安全のみに留まらず、サーフィンの波ばかりでなく、人生の荒波にも耐え、開運の波に乗れるとされるお守りで、御祭神が波に乗って九十九里浜に上陸したという伝説にも由来しているそうです。

これは、サーファーでなくとも手に入れたいお守りですね!

2022 良い波に乗れますように🙏#一宮町

#玉前神社 #波乗守 pic.twitter.com/uPaDibprBu— Masakazu Kono (@zuccho73) January 5, 2022

この投稿をInstagramで見る

お守りについては、こちらの記事に詳しくまとめてあります。

どうぞご覧ください。

⇒玉前神社のお守り!種類は?ご利益は?郵送で買える?返納方法までご紹介!!

まとめ

千葉県長生郡一宮町にある上総国一之宮玉前神社をご紹介しました。

御祭神の海の女神とも言われる、玉依姫命(たまよりひめのみこと)で、縁結び、子授け・出産・養育・月の物など神秘的な女性の心身の作用は、月のお働きをされる玉依姫命ご自身のお導きによるものと言われ、古くは源頼朝婦人政子が懐妊の際、安産の祈願をしたことが広く知られています。

全国でも珍しいここでしか手に入らない、サーファーの安全のみに留まらず、サーフィンの波ばかりでなく、人生の荒波にも耐え、開運の波に乗れるとされる「波乗守」もあります。

北条政子や上総広常ゆかりの玉前神社で歴史を感じてみませんか。

玉前神社からほど近い海岸で、きれいな大海原を眺めながら海風を浴びリフレッシュするのも格別です。

そんな素晴らしい場所にあり、たくさんのご神徳がある玉前神社にぜひ、ご参拝ください。

また、JR東京駅構内に数年前から掲示されている電飾看板が、2022年5月中旬から横3m程の大きなものにリニューアルされています。

見応えがあると、こちらも好評のようです。

この投稿をInstagramで見る